国内市場の成熟が進むなか、日本のゲーム企業にとって“次の成長市場”は海外だ。東京ゲームショウ2025開催前日となる2025年9月24日に開催されたMeta ゲーミングマーケティングフォーラムの「VIP Lunch Session」では、Metaの最新ソリューションや『にゃんこ大戦争』の海外施策、中華系企業の最前線事例が披露された。本記事では、日本発タイトルがグローバルで成功するために欠かせない視点をレポートする。

日本発ゲームが世界で勝つために、今知るべき戦略

2025年9月24日、ゲーム業界のマーケターやプロデューサーが“次の成長戦略”を学び合う「Meta ゲーミングマーケティングフォーラム」が開催。

午前中に行われた「VIP Lunch Session」には、日本を代表する12社のキーパーソンが一堂に会し、日本発のタイトルのグローバル市場への挑戦をキーワードに2つのセッションが行われた。

本記事では、各セッションの模様をレポートしていく。

Metaオープニング【登壇者:Meta 古田 理恵】

オープニングではMetaの古田氏が登壇し、同社が世界でどのように人と企業をつなぎ、ゲーム業界を支援しているのかを示した。

Metaのサービスは世界で34億人以上が毎日利用

まず示されたのは、Metaのサービスを毎日利用する人が世界で34億人以上にものぼること。

Facebook、Messenger、Instagram、WhatsAppといった複数のアプリを通じて、人々が日常的に時間を過ごしており、企業がユーザーと出会う場としても大きな存在になっている。

ゲームを含む幅広い業界にとって、Metaのサービス群は消費者にリーチするための不可欠な基盤といえるだろう。

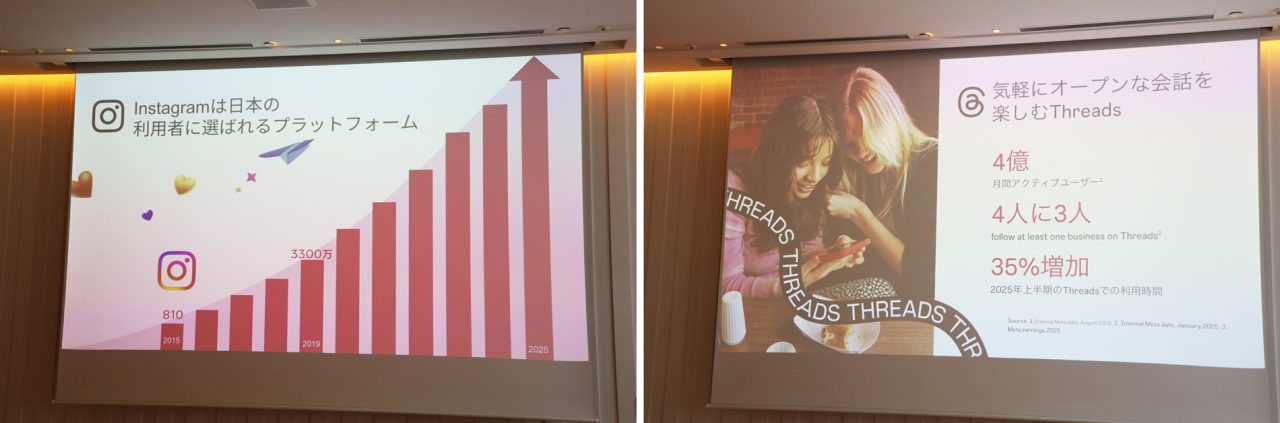

日本市場での『Instagram』『Threads』の急成長

日本市場については、Instagramの成長が強調された。

その利用者数は2015年の810万人から2019年には3,300万人を突破。2025年にはその倍以上の規模へと拡大し、今ではゲームやエンタメのファンづくりに欠かせないプラットフォームとなっている。

加えて、Threadsはリリースからわずか2年で月間アクティブユーザーが4億人を突破。

利用者の4人に3人が少なくとも1つのビジネスアカウントをフォローし、2025年上半期の利用時間も35%増加した。

特に日本国内での利用率が高く、注力しているとのこと。

最先端MetaAIとテクノロジーで日本ゲームファン創出に寄与

さらに、AIによる広告の最適化についても具体的な成果が紹介された。

MetaのAIを導入しておすすめシステムを継続的に改善することで、過去6か月間にFacebookの利用時間は7%、Instagramは6%、Threadsは35%増加などの高い成果を示している。

こうした成果の背景には、2021年のiOS14.5のリリースに伴うATT(App Tracking Transparency)の施行がある。

多くの企業が広告計測に苦しむ中、Metaはいち早くAI投資を進め、AEM(Aggregated Event Measurement)などの新しい計測手法を導入。Googleより先行して解決策を提供するなど、市場の変化に迅速に対応してきたそうだ。

グローバルイベントでの取り組み

また、MetaはGDC、ChinaJoy、G-STAR、そして東京ゲームショウなど世界各地の主要ゲームイベントに積極的に参加し、開発者やマーケターとのネットワークを築いており、グローバルの知見とローカル理解を結びつけ、日本のゲーム企業にとって実践的な支援を行っていることも強調された。

最後に古田氏は「人と人がつながる未来をゲームとともに創出していきたい」という言葉で締めくくり、Metaが単なるプラットフォームではなく、日本発タイトルのグローバル展開をともに支えるパートナーであることをアピールした。

にゃんこ大戦争の海外展開から学ぶ海外プロダクトマネジメントの事例【登壇者:PONOS 佐野 星一郎、HARS Global 森下 明】

本セッションには、PONOSの佐野 星一郎氏(写真左)と数多くの企業を海外展開で支援してきたHARS Globalの森下 明氏(写真右)が登壇。

『にゃんこ大戦争』を事例に日本市場の限界と向き合いながら海外に挑戦し、どう長期的な成果を築いたかが語られた。

『にゃんこ大戦争』は今年2025年に13周年を迎える、言わずと知れたロングヒットタイトル。海外178カ国に配信され、IP展開やグッズ展開も広がっている

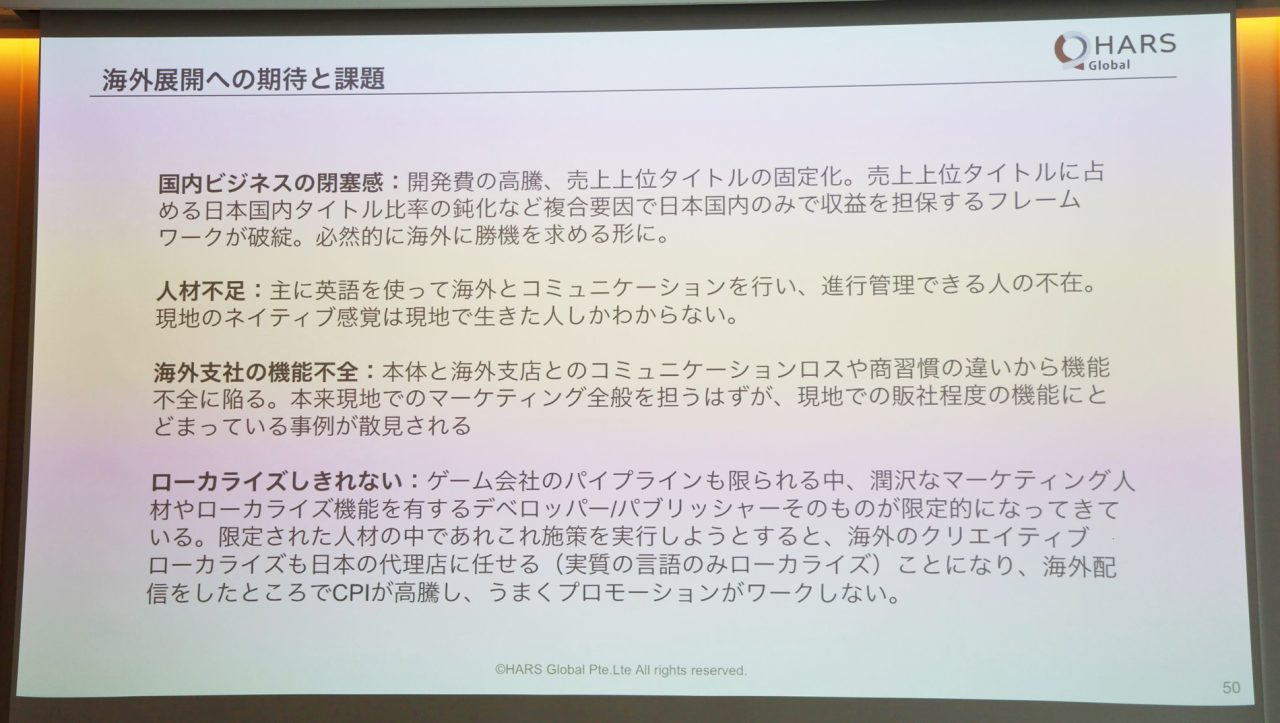

国内市場の限界が海外進出を必然に

森下氏は、日本のゲーム市場が抱える課題として「上位タイトルの固定化」と「開発費の高騰に比した売上成長の鈍化」を挙げた。

国内収益だけでは持続的成長が難しく、「海外で勝つこと」が必然だという。

ただし、そこには言語・文化・組織体制など多層的な課題が立ちはだかる。

人材・体制のボトルネック

海外展開にあたりまず直面するのは「人材不足」だ。

英語でのコミュニケーションや進行管理ができる人材は限られており、現地の感覚を理解するにはネイティブスタッフが不可欠だ。

また、現地のマーケティング活動を行う前提で、現地支社を設立しているものの、体裁だけしか整っておらず、実際のマーケティング施策の立案実行ができないという本末転倒な状態が横行。

本社から現地マーケティング施策の立案実行を行っている事例は枚挙にいとまがない。

森下氏は「現地感覚を理解できる人材・体制を整えることが、海外戦略の出発点になる」と語った。

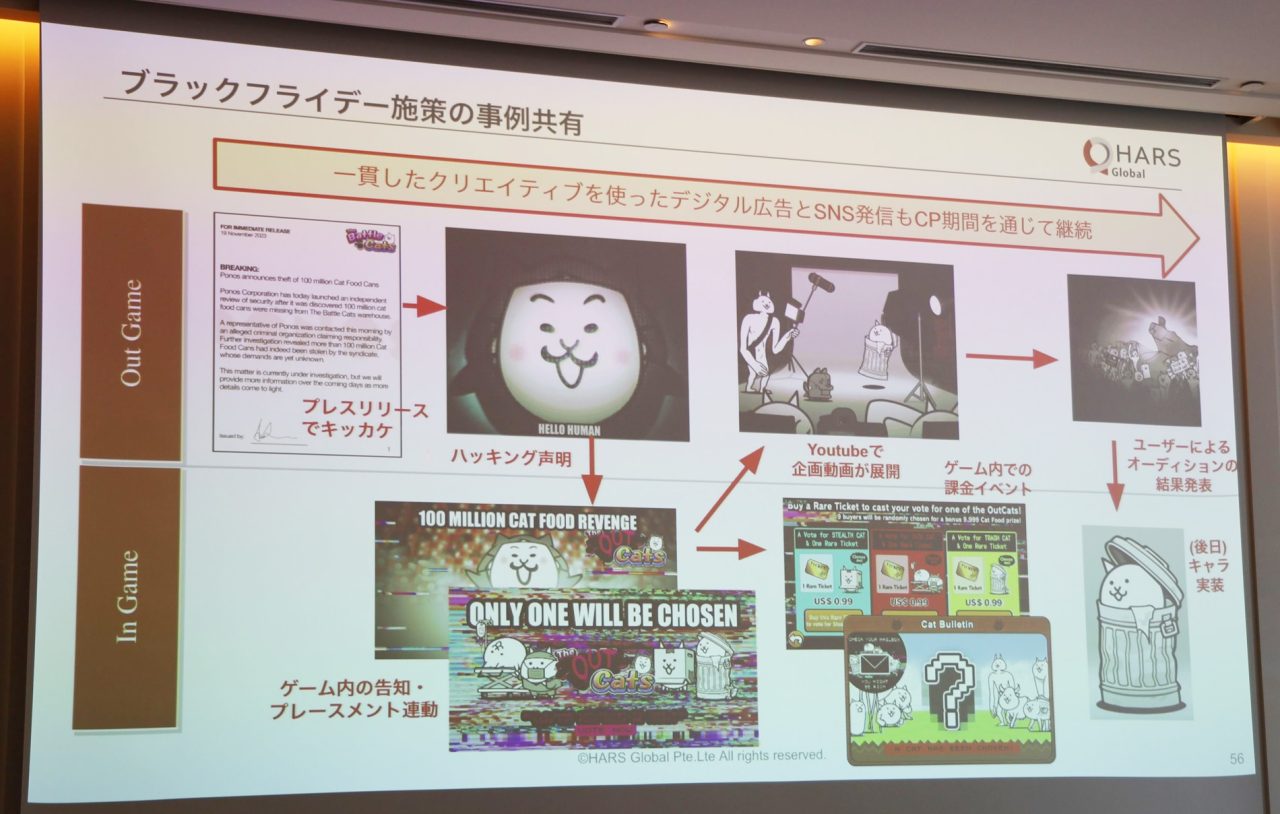

ブラックフライデー施策の成功

佐野氏が具体的に紹介したのが、英語版でのブラックフライデー施策だ。

通常、モバイルゲームのグローバル版の運営においては、先行して公開される日本語版のイベント内容を言語翻訳し、グローバル版のイベント内容として流用することがほとんどである。

しかし、『にゃんこ大戦争』の英語版で行われた本施策は、その慣例を破り、英語版のためだけに追加の開発実装を行い、プレスリリース、YouTube企画動画、ゲーム内イベント、SNS連動施策までを一貫したクリエイティブでマーケティング施策も連動。

単なる言語ローカライズの域を超え、本質的な現地へのローカライズ・カルチャライズをやりきっている点で特筆すべき施策だ。

結果、ユーザー数は120%増、売上は150%増、新規ユーザー90万人、リテンションユーザー110万人という大きな成果を挙げた。

このような英語版でのみ行う施策は、追加のイベント開発とマーケティングの両軸で行うため、それなりの投資が伴う。

そのため、佐野氏はこの投資が投資対効果のある施策であるという目算を立てる必要があったと述べている。

その目算の根拠となったのは、徹底的なデータ分析。過去10年分の国別のアプリ内KPI分析やインタビューデータ、その他マクロデータなどを徹底的に分析した結果、英語版、特に北米での売上ポテンシャルがあることを示すことができたという。

そういった、数的根拠の裏付けを持って、この大胆なブラックフライデー施策は実行されたのだ。

さらに、施策の実行にあたっては、世界TOP20に入る大手エージェンシー複数社にコールドコールを行い、現地文化理解とROIのバランスが取れるパートナーを選定。

最終的な判断基準は「この施策は“にゃんこらしい”かどうか」であり、数字とブランドの両立を重視したことが成功につながった。

このようなコールドコールから始まり、現地のクリエイティブエージェンシーをゼロベースから見つけ出し、施策を実行仕切ったあたりに佐野氏のマーケターとしての突破力を感じる。

ローカライズの鍵は「文化の理解」

台湾や韓国での旧正月施策では、「猫は干支に含まれない」という文化的背景を逆手に取り、あえてユーモアで表現する広告を展開。

結果、現地ユーザーに強い共感を呼び、広告効果が飛躍的に高まったという。

こちらが台湾(写真左)と韓国(写真右)の旧正月に使用したクリエイティブ。ベースとなるデザインは共通のものだが、色など細かな部分は、両国の文化にマッチしたものに調整されている

旧正月に関しては、台湾や韓国で文化として根付いている。つまり、旧正月のイベントは若干のカルチャーフィットを行えば、複数地域での流用が可能なのである。

前述したブラックフライデー施策も実は、英語版先行でリリースし、その後、韓国語版、繁体字版、日本語版に流用できている。

北米程の規模ではないが韓国、台湾、日本にもブラックフライデーの商習慣があるため、その商習慣を捉えた若干のローカライズを行うことでユーザーにとって魅力的な施策となりうる。

こういった、海外発のイベントの逆輸入を臨機応変に実行できる点も『にゃんこ大戦争』の強みなのである。

森下氏は『にゃんこ大戦争』の事例を踏まえて「単純な翻訳ではなく、現地の文化や価値観を理解し、日常の文脈に入り込むことが不可欠」と強調した。

プロジェクト運営と評価制度

森下氏は「海外展開はプロジェクト全体の設計が要」と述べ、KGI・KPI設計、評価制度の確立、そして採用戦略が不可欠だと語る。

ポノスでは「全社員が海外展開を自分ごと化する」ことを掲げ、役割や優先順位を明確化。単なるマーケティング施策にとどまらず、会社全体で海外挑戦に向き合う体制を築いた。

成功の本質は「当たり前を徹底すること」

最後に佐野氏は「海外でも日本でも、結局は当たり前のことをやれるかどうかが勝負」と語った。

文化を理解する人材を採用し、KPIを正しく設定し、打ち手の数を増やして検証を繰り返す。

派手な一発逆転ではなく、地道な積み重ねこそが、『にゃんこ大戦争』を13年も続く世界的なタイトルに押し上げたのである。

中華系企業における海外進出戦略とは【登壇者:Meta Tim Liu】

最後のセッションでは、MetaでGCR(中華圏)ゲーム業界のクライアントを10年以上担当してきたTim Liu氏が登壇。

アプリ市場の急拡大とともに中華系企業がどのように海外展開を進めてきたか、最新のデータと事例が共有された。

過去10年で26倍に拡大したアプリ市場

Liu氏は、2015年から2025年の10年間で世界のアプリインストール数が26倍に増加したことを示した。

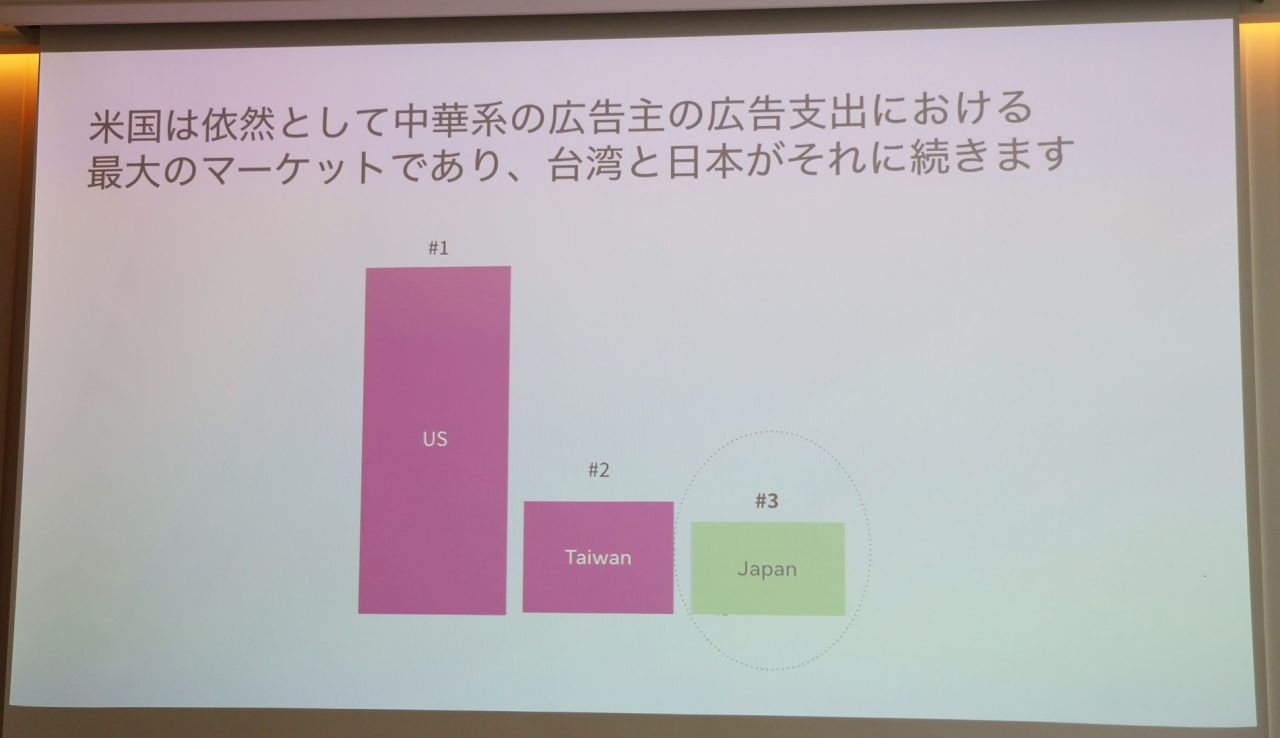

特に米国市場が依然として最大の広告投資先であり、台湾、日本がそれに続くと分析した。

2025年を形づくる3つのトレンド

中華系アプリのグローバル展開をけん引するのは「ミニゲーム」「ショートドラマ」「AIアプリ」の3領域である。

ミニゲーム戦略は成長エンジンとして機能し、ショートドラマはモバイルファーストの短尺動画需要を反映。さらにAIアプリはニッチから主流テクノロジーへ移行しつつあると指摘した。

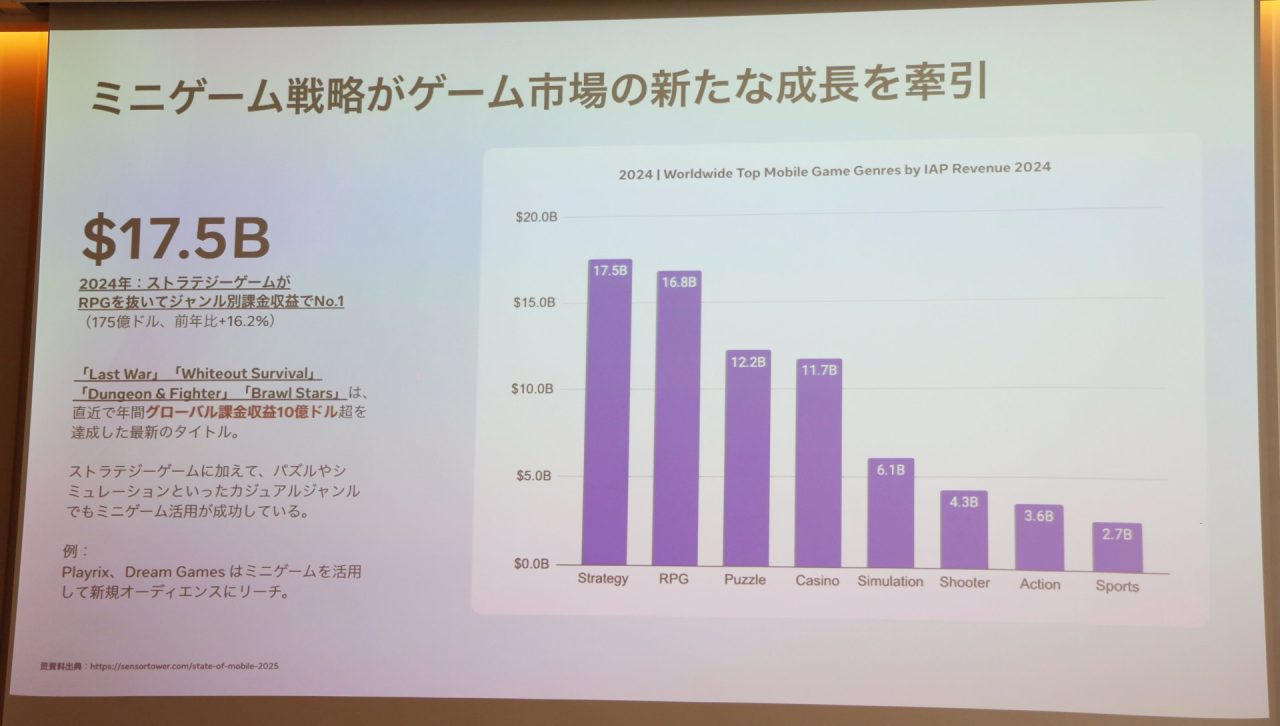

ミニゲーム戦略の台頭

ゲーム業界の成長率が鈍化する中、ミニゲーム戦略が持続的成長を支える要因となっている。

ストラテジーやRPGなどのコアゲームにミニゲーム要素を加えることで、ユーザー体験を改善し、新規獲得コストを下げる事例が増加。

『ラストウォー』や『ホワイトアウトサバイバル』などは、初回導入の工夫で幅広い層を取り込み成功している。

マーケティングと収益化の工夫

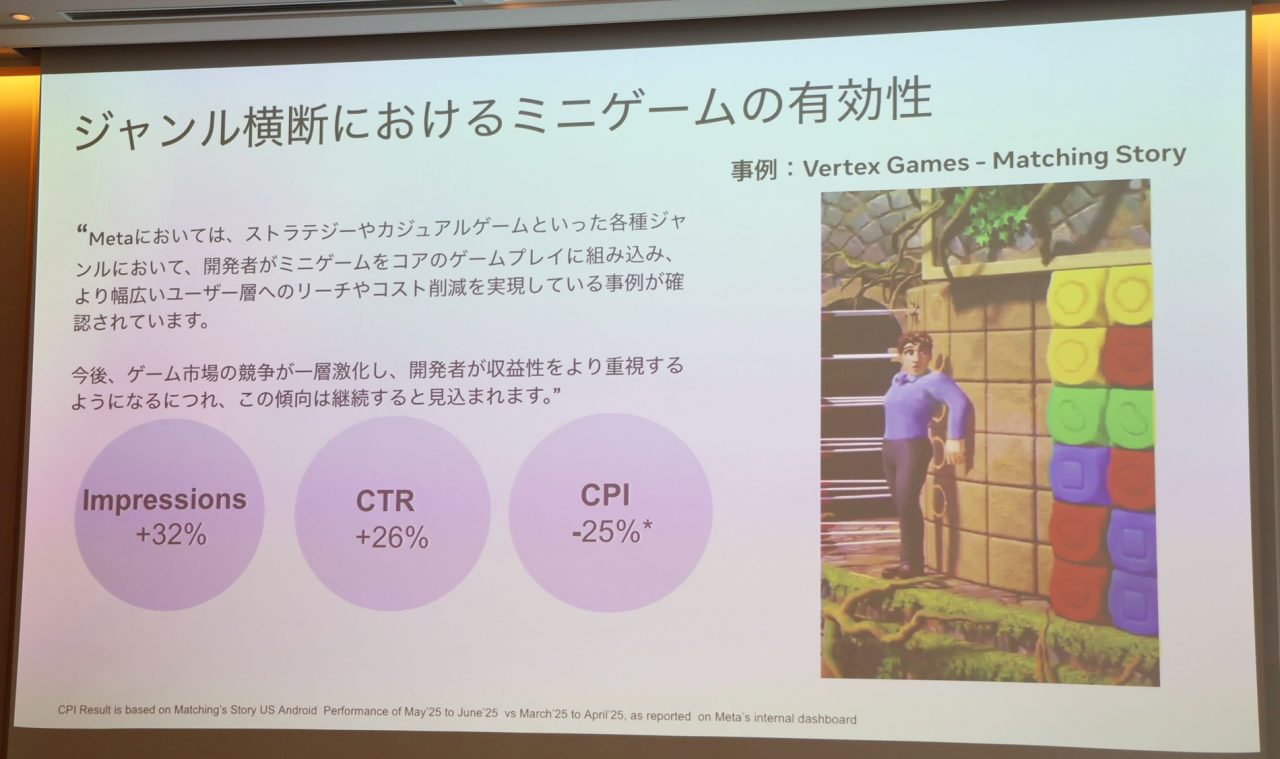

Liu氏は「ミニゲームは広告とゲームプレイをつなぐ橋渡し」と表現。シンプルなプレイ体験が広告クリエイティブと親和性が高く、CTR改善やCPI削減に貢献している。

また、ガチャやサブスクリプションといったマネタイズ施策と組み合わせ、長期的な収益基盤を築く事例も紹介された。

Metaの独自視点と支援体制

最後にLiu氏は、Metaが持つ強みとして「広告効率とLTVの最適化」を挙げた。

AI分析によるパフォーマンスの高いミニゲーム選定、ジャンル横断でのABテスト、そしてアイデアバンクによるクリエイティブ提案などを通じ、開発者とともにROI最大化を目指しているとまとめた。

目指すべきは“地道な強さ”

今回のフォーラムで示されたのは、ゲームの海外展開において共通する「実践の知恵」である。

Metaが示したのは、AIとSNSを活用したプラットフォーム支援の進化。

ポノスが実践したのは、文化理解と組織体制を武器にした持続的な挑戦。

中華系企業が体現しているのは、徹底したデータドリブンと高速実行力。

いずれも派手な一手ではなく「地道な積み重ね」を重視している点が共通していた。その姿勢は、日本発タイトルが世界市場で成功するための普遍的な指針ともいえる。

本フォーラムで語られた数々の事例は、ゲームマーケターにとって“明日から実務に活かせる戦略のヒント”となるだろう。

- Original:https://games.app-liv.jp/archives/576297

- Source:Appliv Games

- Author:Appliv Games

Be the first to comment